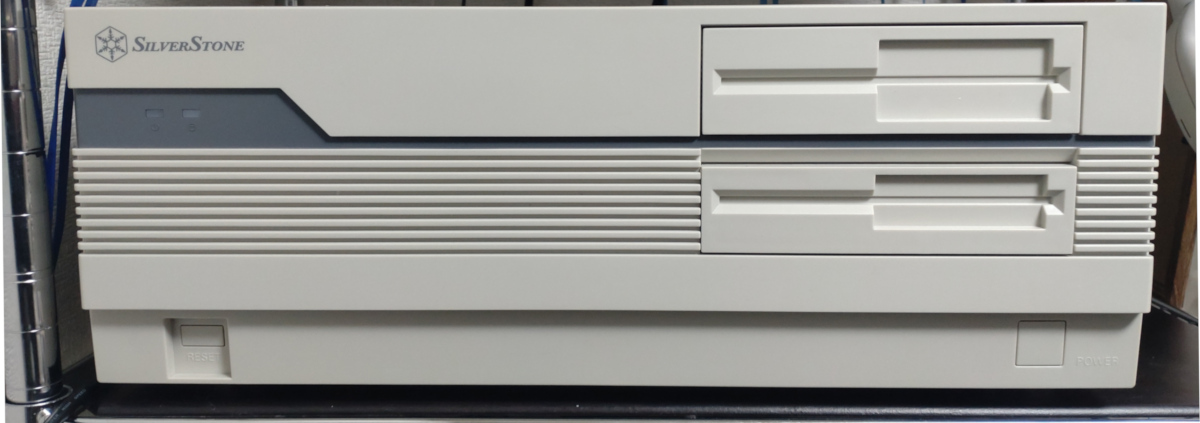

私が初めて買ってもらった(そして自分で購入した)PCはPC-9821シリーズだったので、PC-98には並々ならぬ思い入れがあります。よってFLP01の発売を知ったときはとても欲しくなりましたが、ちょっと大きすぎるということで見送ることにしました。ATXサイズのマザーボードが入るのですから、そりゃ大きいというものです。

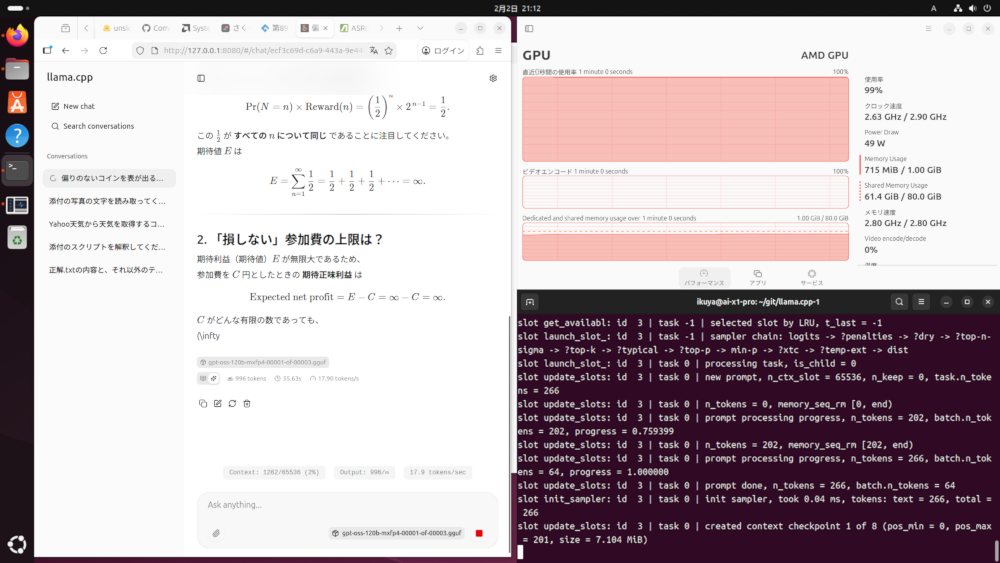

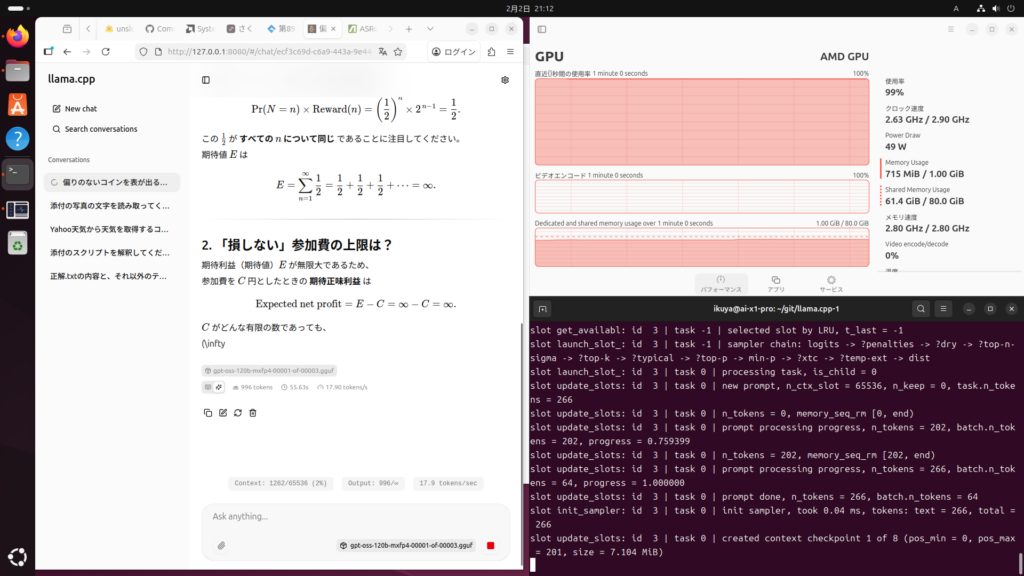

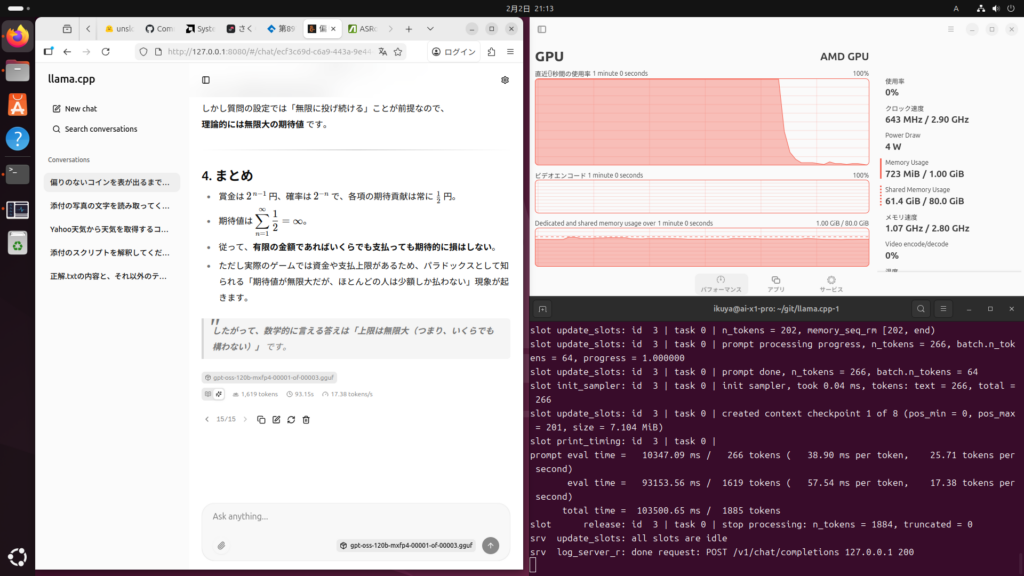

RX7800XT CL 16GOを買ったはいいものの、検証用PCで動作させると熱暴走で落ちてしまうため、別途LLM用PCを用意して使用しようとしたものの、わざわざ電源を入れないといけないので面倒であり、あまり使う機会がありませんでした。検証用PCでもそれなりの性能のグラフィックボードが動いていますしね。

いつかローカルLLMが常に動作していて、いろんなエージェントから使えるようになったら便利だろうなと思っていました。メインで使用するPCには消費電力の都合でグラフィックボードを使用しないようにしていたため(それで8700Gとか使っている)、AM5版Ryzen AI 400を待ちたかったのですが、ボックス版(リテール版)の出荷は検討していないということで、アテにできません。Ryzen Pro 4000Gシリーズのように地域限定で売ってくれてもいいのよ……。

ということであれば、メインPCでRX7800XT CL 16GOを動かすのがいいのではないか、という結論に達しました。いきなり極端だな>自分

今使用しているPCケースはフルハイトのPCIeスロットは接続できないため、別途購入する必要があります。そして私の特殊な事情により、光学ドライブ用の5インチベイが必要です。

ということは、もうほとんど選択の余地がなくFLP01を選択することになるわけです。というわけで購入してしまいました。

ほかのパーツは各所から集めることになりました。

- CPU…検証用PCから

- CPUファン…検証用PCから

- メモリー…検証用PCから

- マザーボード…現在使用していないものを引っ張り出してくる

- グラフィックボード…LLM用PCから

- 電源ユニット…LLM用PCから

- SSD…メインPCから

- 光学ドライブ…メインPCから

検証用PCがなくなってしまいましたが、少し前からWindows用PCが検証用PCに昇格していました。これはこれでまたやりたいことがあるので。

検証用PCのCPUはRyzen 7 9700Xで、定格65Wでもなかなかに熱くなります。CPUファンはIS-67-XT BLACKで、ファンを25mm厚のものに交換してなんとか冷やしていた感じです。

今回は15mm厚ファンのままになるのは致し方ないか……と思って取り付けてみようとしたら、なんと付きません。5インチベイマウンターが接続できなくなってしまいます。

左上を見ると浮いていることがわかります。

こりゃ困ったということでIS-55 BLACKにしてみたら、特に問題なく取り付けられました。

ギリギリCPUファンに5インチベイマウンターが乗っている状態

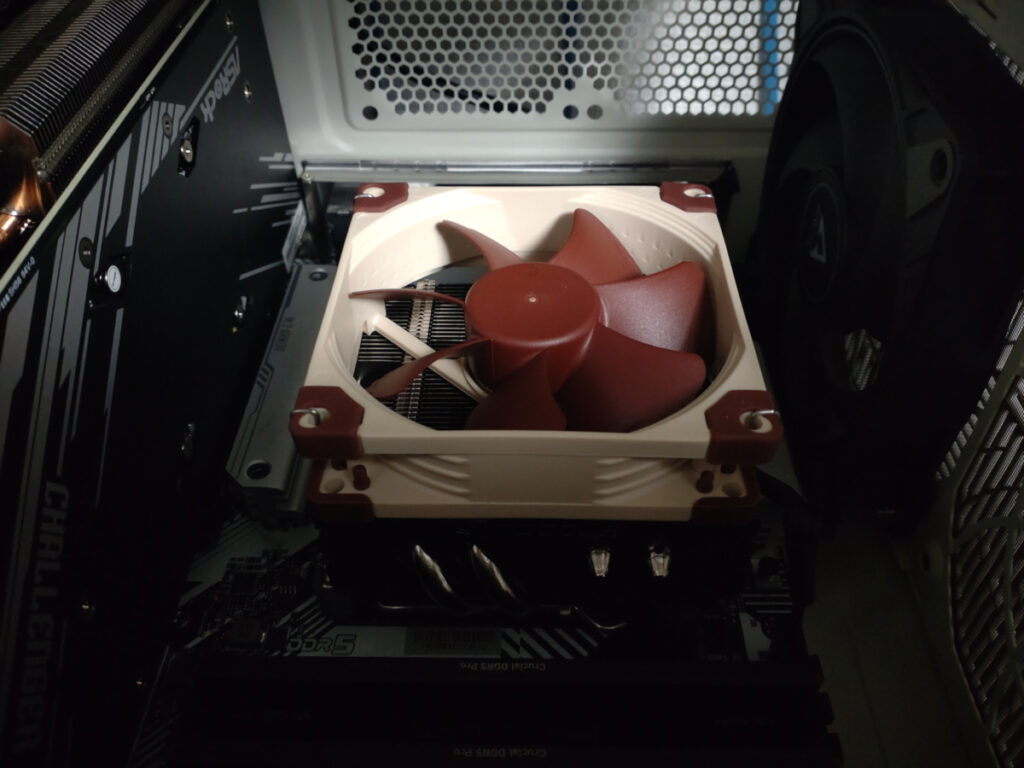

92mmファン搭載のCPUクーラーだとどんなもんじゃろか、ということで手裏剣2を取り付けてみたら、とてもいい感じです。しかしIS-55 BLACKにせよ手裏剣2にせよ、Ryzen 7 9700Xを冷やしきれるとは思えません。

手裏剣2を取り付けてみた。ボケててすみません……。

そこでPCショップアークで安かったNH-L9x65を購入し、付けてみることにしました。

こうなってほしかった状態

取り付けはできたものの、やはり冷やしきれるか心配なので、同時にNF-A9 PWMを購入しました。25mm厚のファンなので、少しは冷えるようになるはずです。またすぐ横にケースファンもあるので、更に冷えるはず?

こうなった

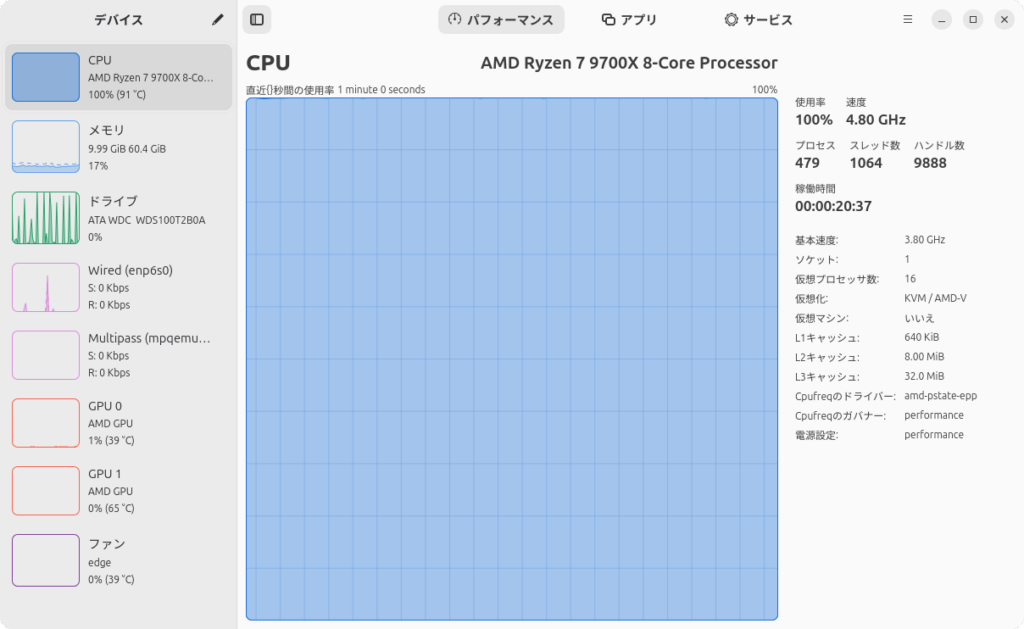

いっちょVirtualBoxでもビルドして負荷をかけてみるか、ということでやってみたら、100%の負荷をかけてクロック周波数が4.8GHzになっても91度だったので、一応冷えていると考えていいでしょう。ちなみにRyzen 7 9700Xは(ほかもだいたい同じですが)95度までは上がり、それ以降はサーマルスロットリングということで性能を落とします。

VirtualBox 7.1.16ビルド時の負荷状況

予定外の出費はありましたが、これでやりたいことはできそうです。まだメインPCにはしていませんけどねー。

それにしてもPCショップアークって送料が無料のものと有料のものを一緒に買ったら有料になるんですね。